登壇者プロフィール

株式会社博報堂DYホールディングス

「AD+VENTURE」事務局

大西 雅之 氏

1990年博報堂入社、PR局(現:PR戦略局)に配属。得意先の企業広報領域におけるPRコンサルティング業務に従事。2008年、博報堂DYホールディングスの広報・IRグループに出向、株式市場におけるメディアセクターのIRを学ぶ。2012年、博報堂関西支社に異動、関西経済会のPR業務等を行う。2016年、再び博報堂DYホールディングスに出向、イノベーション創発センターにて、AD+VENTUREプログラムをGMとして取り仕切る。

東急株式会社

フューチャー・デザイン・ラボ

「社内起業家育成制度」事務局

國枝 伸行 氏

2001年に東京急行電鉄株式会社(現・東急株式会社)に入社、メディア事業室に配属。Webコンテンツ事業、コミュニティFM事業立ち上げ、メディアミックス事業等に従事。

2004年に情報・コミュニケーション事業部へ異動し、カード戦略担当に従事。PASMO、東急グループ共通ポイント等の立ち上げを行う。2009年には東急セキュリティ㈱に出向し、営業部長として個人向けサービス(ホームセキュリティ、キッズセキュリティ等)を担当。

2017年より、経営企画室イノベーション推進課で社内起業家育成制度事務局を担当し現在に至る。

モデレータープロフィール

株式会社アルファドライブ

執行役員

古川 央士

青山学院大学卒。学生時代にベンチャーを創業経営。その後、株式会社リクルート(現リクルートホールディングス)に新卒入社。SUUMOでUI/UX組織の起ち上げや、開発プロジェクトを指揮。その後ヘッドクオーターで新規事業開発室のGMとして、複数の新規事業プロジェクトを統括。パラレルキャリアとして、2013年より株式会社ノックダイスを創業。2015年にはカフェ・バー「Bottles」をオープン。2018年にはイタリアンレストラン「trattoria filo」をオープン。またNPOでの活動や、一般社団法人の理事などを兼任し、数多くのイベントをオーガナイズ。社内新規事業や社外での起業・経営経験を元に、2018年11月、株式会社アルファドライブ執行役員に就任。リクルート時代に1,000件以上の新規事業プランに関わり、10件以上の新規事業プロジェクトの統括・育成を実施。アルファドライブ参画後も20社以上の大企業の新規事業創出シーン、1,700件以上の新規事業プランに関わる。

導入

「新規事業プログラム運営の”リアルな側面”」を大公開

企業を取り巻く外部環境が目まぐるしく変化し続け、製品のライフサイクルも短くなる一方である現在。時代の変化に対応し、企業としての持続的成長を成し遂げるために、「新規事業」への注目は集まり続けています。

しかし、大企業の中から新規事業を生み出そうとする事務局組織の方々の声を聞く中で、以下のような悩みを耳にします。

- —

- ・「アイデアコンテスト」で終わってしまって、実際の「事業創出」に繋がっていない。

- ・継続性を持って運営出来るイメージが湧かない。

- ・長期的な事業創出のための戦略と手法が分からない。

- ・社内にチャレンジングな風土/カルチャーが醸成されていない。

- —

そこで、今回の企画では「博報堂DYホールディングス」「東急」のそれぞれの新規事業創出を支える事務局の2名をゲストとしてお招きし、対談形式で「新規事業プログラム運営のリアル」について徹底協議をしていただくセミナーを開催しました。

豊富な事業創出実績を誇る2社のご経験/ノウハウが散りばめられたトークが盛り沢山なセミナーですので、特に企業内からの新規事業創出を支える制度運営事務局の方は必見の内容です!

※本記事内容は、セミナー当日の様子を抜粋して記事化したものとなります。

セミナー構成

Part1

【講演①】「AD+VENTURE」における制度設計/運営について

(株式会社博報堂D Yホールディングス 大西 雅之 氏)

【講演②】「フューチャー・デザイン・ラボ」における制度設計/運営について

(東急株式会社 國枝 伸行 氏)

Part2

【対談】パネルディスカッション

(パネラー:株式会社博報堂D Yホールディングス 大西 雅之 氏)

(パネラー:東急株式会社 國枝 伸行 氏)

(モデレーター:株式会社アルファドライブ 執行役員 古川 央士)

Part3

【対談】QAセッション

(パネラー:株式会社博報堂D Yホールディングス 大西 雅之 氏)

(パネラー:東急株式会社 國枝 伸行 氏)

(モデレーター:株式会社アルファドライブ 執行役員 古川 央士)

Part1では、各社が運営する制度の特徴についてご講演いただきました。長きに渡って継続的に運営する中で改良を重ねて磨かれた仕組みを余すことなくご紹介いただいており、各社の制度運営事務局担当の皆さまにとって参考になること間違いなしです。

Part2,3のパネルディスカッション、QAセッションでは、視聴者の皆さまから寄せられた質問にもお答えしつつ、新規事業に取り組む方々が抱える様々な課題について徹底討論しました。ここでしか聞けないリアルな話が盛り沢山な内容となっています。

Part1

【講演①】「AD+VENTURE」における制度設計/運営について

(株式会社博報堂D Yホールディングス 大西 雅之 氏)

「アイデアコンテスト」で終わらない仕組み

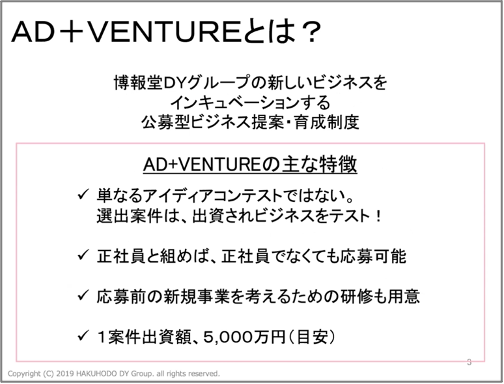

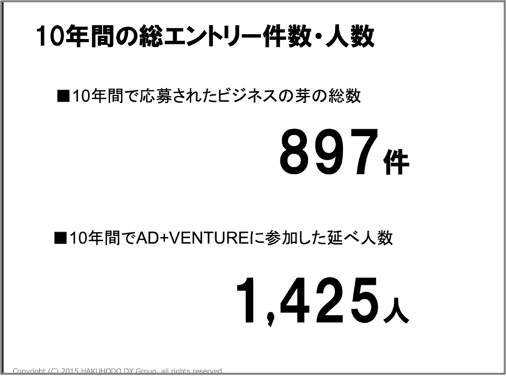

今年で10周年を迎える「AD+VENTURE」は、大きく2つの存在意義のもとで設立された制度です。

1つは、中長期的な視点から新ビジネスへの挑戦機会と支援体制を提供して、博報堂DYグループ全体のイノベーション風土を活性化させること。そしてもう1つが、新しいビジネスの芽と起業家人材の育成を担うことです。

「AD+VENTURE」の特徴は、単なるアイデアコンテストではなく、選出案件は5000万円を目安に出資を受けて、実際にビジネスとしてのテストをしていくことが挙げられます。

グループの正社員と組めば、非正社員でも応募が可能という裾野が広いプログラムになっています。また、応募前には新規事業を様々な角度から考えるための研修も用意しています。

加えて、私個人として考える「プログラムが長く続いているポイント」を大きく3つにまとめてみました。

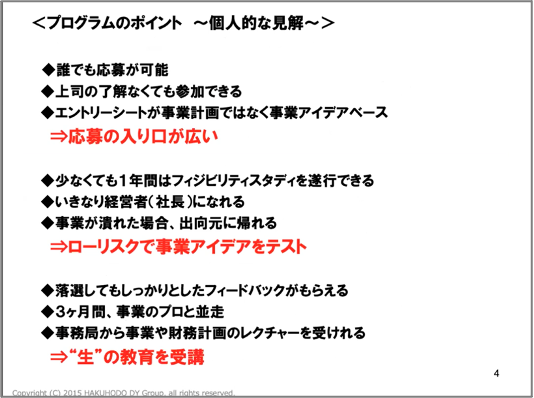

1点目として、1次のエントリーシートは事業アイデアベースで良しとし、ハードルを下げていて「挑戦しやすい」ということ。エントリーにあたっては上司の了承がなくてもOKです。

2点目として、2次審査を通過すると、少なくとも1年間はフィジビリティスタディを遂行する権利が与えられ、いきなり経営者や社長になれること。仮に事業が立ち上がらなかった場合でも元部署に戻れるため、ローリスクで自分の事業アイデアをテスト出来ます。

3点目として、1次審査に通過した起案者は、事業開発のプロと並走しながら事業計画のレクチャーを受けることが出来ます。万が一落選したとしても、しっかりとしたフィードバックが受けられるため、挑戦から得られる学びは大きいと思います。

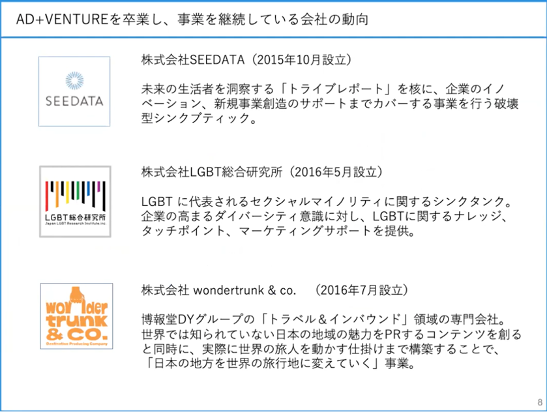

「AD+VENTURE」の制度発で、今までに19の事業が生まれました。途中で撤退した事業もありますが、現在は12事業が継続しています。

最近は、2015年から2016年頃にかけて出てきた3社が元気に活動しています。

「SEEDATA」というオープンイノベーションを推進するシンクブティック、やセクシャルマイノリティに関するシンクタンク事業を手掛ける「LGBT総合研究所」、インバウンドに特化した「wondertrunk&co.」等です。

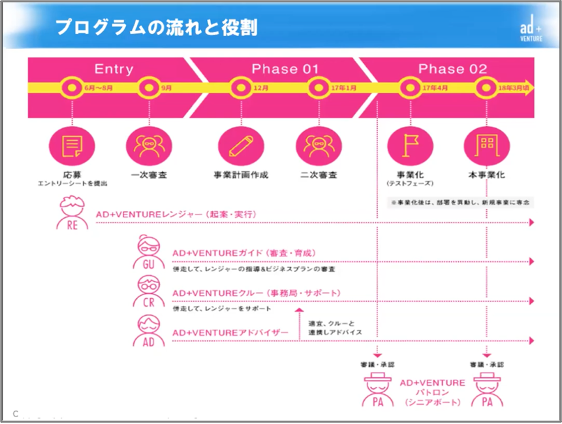

「風土醸成」に寄与するフィードバック

プログラムの流れとしては、毎年8月末でエントリーを締め切り、9月に1次審査を行います。その後、1次審査を通過した限られたチームだけが「Phase01」に入り、3ヶ月間かけて事業を磨いた上で、翌年1月に2次のプレゼン審査を行います。この審査に通った案件については、晴れて翌春から「Phase02」という事業化準備に入ります。

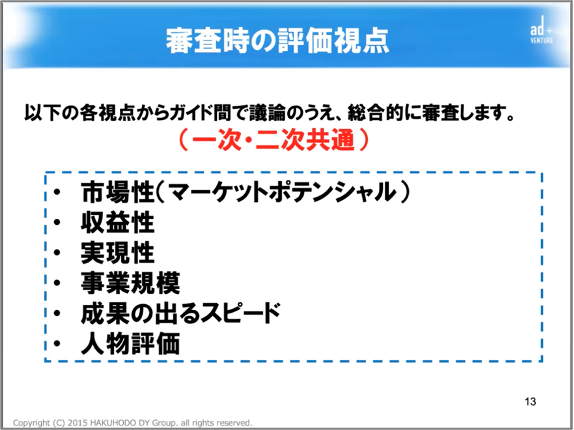

審査における評価の視点は1次審査、2次審査ともに共通です。

1次審査時にはまだアイデアが非常にふわっとしている場合が多いですが、その状態でも、市場性や収益性/実現可能性も見極めます。それ以外にも成果の出るスピードや、起案者の人物評価まで総合的に見て審査をしていきます。

1次審査において非常に大事にしているのは、採用されなかったアイデアに対してもきちんとフィードバックをすることです。

なぜなら、「AD+VENTURE」自体が単なる「勝ち抜きプログラム」ではなくて、「グループ全体のイノベーション風土醸成」という目的も込めて取り組んでいる制度だからです。

残念ながら落選してしまったチームに対しても、事業の改善点等について、個別で丁寧にフィードバックをしています。

手厚いフォローで事業化をサポート

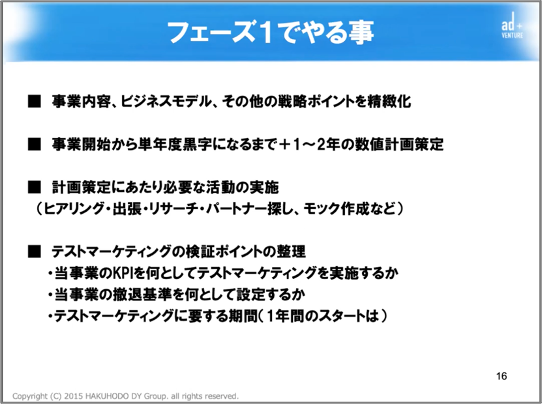

1次審査を勝ち抜いたチームは「Phase01」に進んでいきます。彼らに対してはビジネスモデル構築のための調査費用や諸経費を提供し、事業開発経験の豊富なメンター役もアサインするという、手厚いサポートを提供しています。

「Phase01」では、2次審査に向けてさらに事業に磨きをかけていきます。具体的にはビジネスモデル等の具体的な事業プランの精緻化や、事業開始から単年度黒字になるまでの数値計画の策定など。また、テストマーケティングにおける検証ポイントの整理も行います。

2次審査においては、事業計画書/数値計画書の提出を求めて、メンター兼審査員である「ガイド」にプレゼンを行います。ここで採用されたチームは「ガイド」と一緒に、最終の出資判断をする「パトロン」にプレゼンをする権利を得ます。

この2次審査を通過したチームは、「Phase02」に進出し、事務局と事業KPIを握った上で、1年間のテストマーケティングをしていきます。

KPIの達成が承認されると、博報堂DYグループの中に事業譲渡交渉を進めて、その事業を受け取ってもらいます。

直近では、このような仕組みで1年間をクールとして制度を運営しています。

Part1

【講演②】「フューチャー・デザイン・ラボ」における制度設計/運営について

(東急株式会社 國枝 伸行 氏)

「誰でも、何でも、いつでも」チャレンジが可能

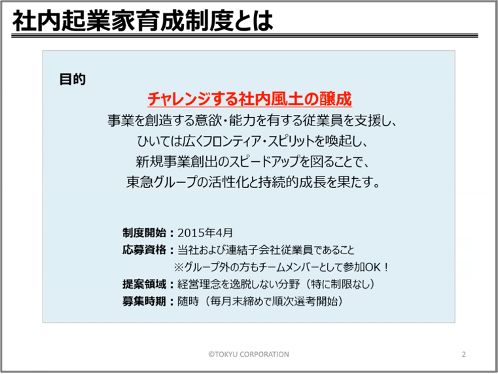

弊社が運営する「社内起業家育成制度」の目的は、「チャレンジする社内風土の醸成」です。事業創出プログラムを通して、新たに新規事業を起こしたいという従業員を支援し、育成していくという要素が強いです。

応募資格は、当社および連結子会社の従業員であれば誰でも受け付けていて、極端な話、東急ストアのパート/アルバイトさんも等しく応募資格を持っています。

提案の領域は「経営理念を逸脱しない分野」とし、平たく言うと特に制限を設けていません。

東急として、元々が幅広く事業展開はしていますが、必ずしもその領域に一致していなくても良いとしています。

募集の時期も「随時受付」という形を取っており、思い立った瞬間に応募が出来ますので、起案者にとって優しい制度と言えるかもしれません。

「やりきらせる」プログラム設計

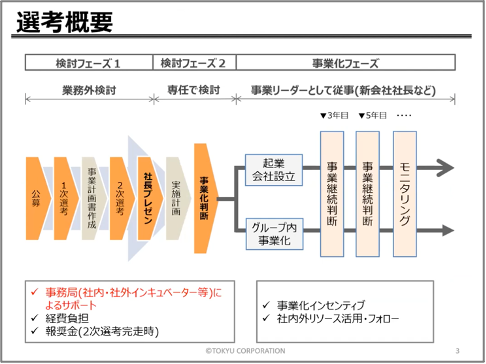

続いて選考概要ですが、検討のフェーズとしては大きく2つあります。「検討フェーズ1」では、1次/2次選考と2段階での審査を行います。

1次選考では、A4 1枚程度の所定フォーマットに沿って事業案とその企画の背景などを書いてもらいます。1次選考は書類選考のみで比較的挑戦しやすい形式です。仮にこの1次選考で落選した場合は、必ずフィードバック面談を実施しています。書類だけで判断して終わりにならないように、直接のフィードバックを通じて挑戦した人に何かしら還元出来るようにしています。

1次選考通過チームは、社内/外のインキュベーターのサポートも受けながら事業計画書の作成までを行った上で、2次審査で「社長プレゼン」という関門が待っています。

社長プレゼンを通過すると、「事業化フェーズ」に入り、ここからは専任体制で事業検討が出来るようになります。「やりたいやつにやりきらせるプログラムであれ」というのが元々のコンセプトなので、専任で検討出来ることは特徴の1つかと思います。

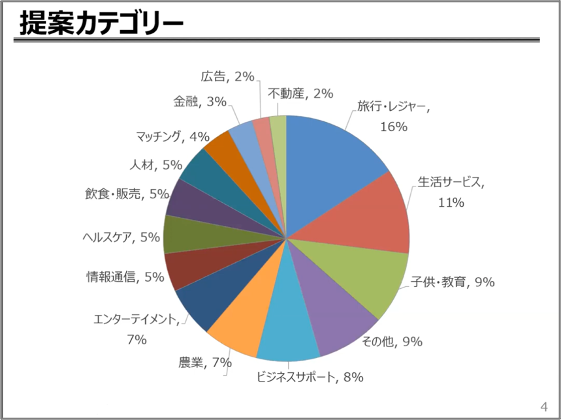

多種多様な提案カテゴリーと実績

これまでの提案のカテゴリーをまとめてみましたが、非常に幅広いことが分かります。

割合としては旅行/レジャーや生活サービス、子育て関連が比較的大きいですが、様々な社員から、多種多様なカテゴリーでの提案が上がってきています。

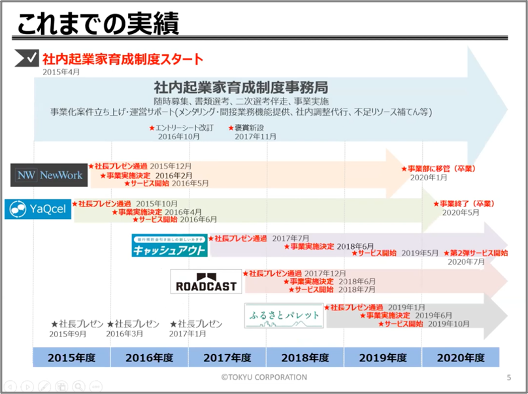

これまでの実績として、5年間で事業化した案件は5件あります。それぞれ事業の特性に合わせて、社長プレゼンを通過後の事業実施決定、サービス開始のタイミングを柔軟に変えています。

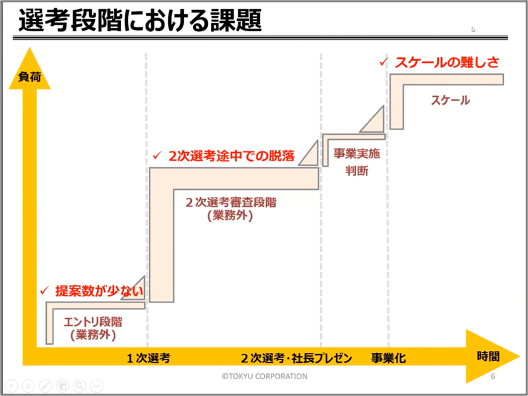

一方で、選考段階における課題も残っておりまして、各フェーズごとに大きく3つの課題があると考えています。

まず1点目が、制度開始から5年が経過して、提案件数自体は少しずつ減ってきているということ。

2点目として、2次選考において事業計画作成に加えて社長プレゼンまでを行うため、一気にハードルが上がって脱落リスクが大きいということです。この段階では途中のステップを刻んで設けようと考えていて、現在設計を検討しています。

そして3点目は、「立ち上げた事業をスケールさせる難しさ」という課題です。起案者のスキルやモチベーションによって、どこまで熱量を絶やさずにやり切れるか?にも差があるので、事務局としてもより積極的にサポートをしていきたいと思っています。

Part2

【対談】パネルディスカッション

(画面下 パネラー:株式会社博報堂D Yホールディングス 大西 雅之 氏)

(画面左上 パネラー:東急株式会社 國枝 伸行 氏)

(画面右上 モデレーター:株式会社アルファドライブ 執行役員 古川 央士)

プログラム運営の苦悩と解決策

―(古川) 今日のゲストのお二方の特徴は「長く続いている新規事業制度運営に携わっていること」だと思ってます。そこで、まずは「これまでの運営の中でどのような課題に直面して、どのような打ち手を積み重ねてきているのか?」をお聞きしたいです。

―(大西) 2つほどあります。

1つ目は、メンター役のチューニングアップです。制度を立ち上げた当時、博報堂DYグループの中を見回してみると「0→1の新規事業立ち上げ」をやった人間ってほとんどいなかったんですよ。仕方がないので、広告畑で活躍している人間をメンター役にして自前でやろうとした結果、「アドバイスのリアリティがない」という課題がありました。そこで徐々に「AD+VENTURE」の卒業生や、リクルートさんや投資会社からの中途入社組をメンターに組み入れ、グループ内でエコシステムを作っていきました。

2つ目は、10年間も続けていると、どうしてもマンネリ化が進むので、3年前から「20代に限定した背中を押してあげるインセンティブプログラム」を始めたりしています。

―(古川) 「特別コース」のようなものですか?

―(大西) はい。「ヤングエントリースカラーシップ」という特別コースで、本選考の締め切りよりも少し早いタイミングでハードルを下げてエントリーさせて、ブラッシュアップを手伝いながら本エントリーに促す、という制度です。若手を持ち上げる特別コースを走らせることで、プログラムとしてのの鮮度を保っていく狙いです。

―(古川) 「マンネリ化」継続していく上で必ず起きる課題の1つですよね。

國枝さんはこれまで5年間開催してくる中で、変化させてきたポイントはありますでしょうか?

―(國枝) やはり応募件数が徐々に減っている課題があるので、イベントを通した啓蒙活動を行っています。

例えば、「ランチセッション」という形でお昼休みの時間に新規事業の裏話も含めて共有するイベントを毎月開催したりして、実際の経験者にざっくばらんに話してもらうようなイベントを開催しています。

加えて、外部講師を招待しての講演や、新規事業のアイデア発想のセミナーなどは不定期で開催しています。

「事業」としての立ち上げ/育成

―(古川) 博報堂DYグループの「AD+VENTURE」では事業化案件を「会社化」し、東急の場合、現状は「社内での事業化」がほとんどという事業としての育成方針の違いがあるように思います。事業育成の手法として、「会社化」「社内育成」の選択をとった背景をお聞かせいただきたいと思います。

―(國枝) 弊社の場合は、基本的には起案者に判断をさせています。

ただ、実際には、法人化して間接的な事務リソース等も負担しながら立ち上げるとなると、体制や事業計画的にもかなり厳しいケースが多いです。社内にいた方が諸々のリソースを有効活用出来るという良さがあるので、これまでのどの事業も社内での事業化を選択して立ち上げています。

また、我々も元々の構想としては「新規事業の枠」で預かったままという想定はしておらず、社内であっても事業部門もしくは関連会社に受け渡すイメージをしていました。しかし、実際にそれをやろうとすると、受け取り側の事業部での判断になるので、利益を出すまでに時間のかかる新規事業に対する見方は厳しいです。そのため、結果的に、事業として成立するか判断可能になる段階までは新規事業部門で育てることが多くなっています。

―(古川) 早く渡しすぎてしまうと、事業部門側の業績が悪化した場合や、より優先度高いプロジェクト立ち上がった時などに置いてけぼりになるケースがありますよね。

一方で、思い切って「会社化」と決めている制度も珍しいですが、大西さんの方はいかがですか?

―(大西) 「AD+VENTURE」では基本的に会社化する方針ですが、案件によって柔軟に対応を変えています。

事業移管が上手くいったケースと、そうでないケースを分析してみた時に、「会社化する以前に策定したKPIをそのまま無理やり目指してしまっている」ことに原因がありました。

本質的には、あくまでも目指すべきは「会社化」ではなく、その事業が成功すること。ちゃんとお客さんがついて、長く使ってくれて、売れるようになる、って事が一番だということに立ち返っています。

ですので、まずは事業計画に沿って会社を作る準備は進めつつ、その検証期間の中で見えてきた内容や外部環境の変化ももとにして「本当に会社化するのがベストか?」を柔軟に判断するプロセスにチューニングしている最中です。

新規事業人材の発掘/育成/マネジメント

―(古川) 両社ともに共通して、「起案者にやり切ってもらっている」という印象ですが、走りきれる熱意を持った人材の発掘や、彼らのモチベーションマネジメントの工夫についてお伺いしたいです。

―(大西) 「AD+VENTURE」は完全にボトムアップの制度なので、起案者は「本当はこれやりたいんだ!」と圧倒的に熱量を強く持っている人が多いです。

もともと博報堂DYグループでは「粒ぞろいより粒違い」と表現しているのですが、応募者の中には「異能の人材」という人たちが必ずいて、彼らを発掘するための良い機会になっているとつくづく感じています。

ただ一方で、「育成」に関しては課題がありまして。ある程度年次のある起案者になると、「自分の型」のようなものを持ってしまっているんです。途中までは熱量を持って突き進めるんですけど、壁に当たった時に柔軟に乗りきれずに止まってしまったりする。

この事業開発/経営観点での育成方法については、今後の検討課題だと思います。

―(國枝) 人材発掘に関しては、啓蒙施策を通じて制度自体の認知度を上げながら、新規事業を考えるきっかけ作りに対して、継続的に取り組んでいます。

起案者のモチベーションマネジメントについては、まさに我々としても大きな課題として認識しているところです。企画を考えて審査を通すまではモチベーション高くやれるけれど、いざ「事業化」となると、予想以上に手間がかかることが沢山あるわけですよね。その過程で燃え尽きてしまうメンバーがいたりする場合もあります。

ただし、「事業創出を通しての人材育成」という目的を考えると、出来るところまでチャレンジしきった方が、起案者が経験出来ることも、学び自体も大きくなると思うので、事務局としては積極的に入り込んで、引っ張っていくしかないですね。

Part3

【対談】QAセッション

(パネラー:株式会社博報堂D Yホールディングス 大西 雅之 氏)

(パネラー:東急株式会社 國枝 伸行 氏)

(モデレーター:株式会社アルファドライブ 執行役員 古川 央士)

―(Q) 新規事業制度を継続して運営することで「会社全体の人材育成」に寄与している実感はありますか?

―(國枝) この制度にチャレンジして卒業した起案者から社内に向けて発信する機会を作っているので、そこからプラスの影響を受けている人がいたりはすると思います。事務局を通さずに、その経験者に直接質問に行ってたりするケースもあるので、主体性を伝播させる効果は広まりつつある部分があるかなと思います。

―(大西) 「AD+VENTURE」を運営開始してから、10年間での延べエントリー人数は実は1,425名もいまして、グループ内でも結構な割合なんですよね。

―(大西) その他にも、応募まで至らなくても、関連する研修を通して学びを得ている人はもっともっと大勢います。

現在、弊社のような広告会社に対して「一緒に新しい事業を作ってくれないか」とか「新しい事業の相談相手になってくれないか」みたいなオーダーも多くなって来ているのですが、そういった機会において、「どこかで学んだ、どこかで見聞きした」という経験値はすごく現場に活きていると感じています。

それを踏まえて考えると、この10年間でイノベーション風土自体の醸成や、事業開発を考えることが出来る人材があちこちに状態を作ること、については、少しずつ形になってきてるかな、と感じています。

―(Q) 経営層に対するコミュニケーション/啓蒙として、どのような活動に取り組んでいますか?

―(大西) トップメッセージを発信するビデオやレター等を必ず刷新して作っていました。やっぱりグループの総帥が発信するメッセージは効果があります。実際に投資判断を実施するキーマンである「パトロン」に対する事前事後の説明はした上で、トップのコミットメントを演出することは力を入れてやっていますね。

―(國枝) 弊社の場合は、制度の中に社長プレゼンが組み込まれているので、定期的に社長に対してインプットし続けることは意識しています。たとえ直接は伝えられなくても、秘書に伝えたりしながら、良い事業進捗の話がどこかで耳に入るようにと(笑)。

―(Q) 現業との兼務になる期間のリソース捻出はどう工夫されていますか?

―(大西) 1次審査を通過したら、起案者の上長/管理部長/部門長に対して、事務局がすぐに連絡をして直接行脚して説明とお願いに回っています。「本人の意思で挑戦して、実力で審査も通過したんだから、数ヶ月応援してあげてください」と伝えています。

―(國枝) 弊社の場合は、2次審査を通過するまでは「業務外」の扱いなので、工数のやりくりは起案者側で調整しているのが実態です。ただし、平日昼間しか出来ないヒアリング等、どうしても業務時間中にしか出来ないこともあるので、その部分については、部門側も理解を示してくれていたりします。結果的に、事業化している案件については、部門の理解と協力を上手く取り付けているケースが多いです。

―(Q) 途中で撤退となってしまった起案者には、どのような変化がありましたか?

―(大西) 本当に千差万別です。社内起業とはいえども、1回起業して社長として立ち回った経験を積んでしまうと、また現場のサラリーマンに戻されてもフィットしなかったりして、辞めてしまう人もいます。 ただし、元々は「起業家人材をグループの中で輩出する」というのがミッションの1つなので、この人たちの居場所は作ってあげなきゃいけないと思っていて。

僕たちの部門は人事権限などは全く持っていないので「お願いする」しかないんですけど、仮に事業撤退して現業に戻るケースでも、「起業家経験をした人間なんだから、彼らのキャリアが活きるような部門への配置を考えてください」と行脚して回ったりしています。その努力もあって、新規事業部門のリーダーとして現業に戻ったというケースもあったりしました。

チャレンジした起案者のネクストキャリアが分断してしまわないように、その具体的な橋渡しをすることも、本来は事務局が果たすべき役割なんじゃないかなと思いますね。

―(國枝) 私もその話には、全くもって同感です。

事業化案件がクローズとなってしまって、そのメンバーが現業に戻る際には、人事部門に乗り込みながら、かなり慎重に協議を重ねました。

その本人が現業に戻ってから、「仕事に対しての目線が変わった」と言っていまして。「常に “誰のため、何のためのプロジェクトなのか?”を考える癖がついて、現場での業務においても新規事業の経験が活きている」と言ってくれて、それは本人にとっても良い変化であったと思っています。

総括

―(國枝) 部署のメンバーとよく言い合っていることは、「まずは結果を出して、実績を作ること」。そのためにはどうしたらいいか?をみんなで考えながら取り組んでいます。

あと、やっぱり事務局として大事なことは「その起案者のために何ができるのか?」ということだと思います。「応募件数が少ない」など、外野からのいろんな意見をもらうこともあると思うんですけども、事務局の中で大事にしたい信念は握りながら、起案者と一緒になって走っていくことが重要だと思います。

―(大西) 新規事業制度運営を長く続けていると、社内外の様々なステークホルダーの方々から嬉しい言葉も掛けられますし、「どうなってんだよ」っていうバッシングもいただくのですが、自分の心の中では、「グループ内外に対して、これは絶対に良いことやっているんだ」と言い聞かせています。もちろん辛いこともありますが、「自分がやっていることは絶対に善だから負けないぞ」という心構えを持って、粛々と前に進めるしかないな、と改めて思いました。

皆さんも新規事業に関わっていると、社内外含めてとても強大な敵と対峙することはあると思いますが、なんとか説得して前に進んで、頑張っていただきたいと思います。

今後のイベント情報

アルファドライブ/ニューズピックスでは、新規事業開発/組織活性化/イノベーター人材育成等、「企業変革の推進」に貢献するための、様々なテーマでのセミナーイベントを継続的に開催しています。

最新のセミナー/イベント情報についてはコチラからご確認ください。

(執筆/編集:永山 理子、加藤 隼)